Evolution statt Perfektion

Warum technische Systeme sich entwickeln sollten

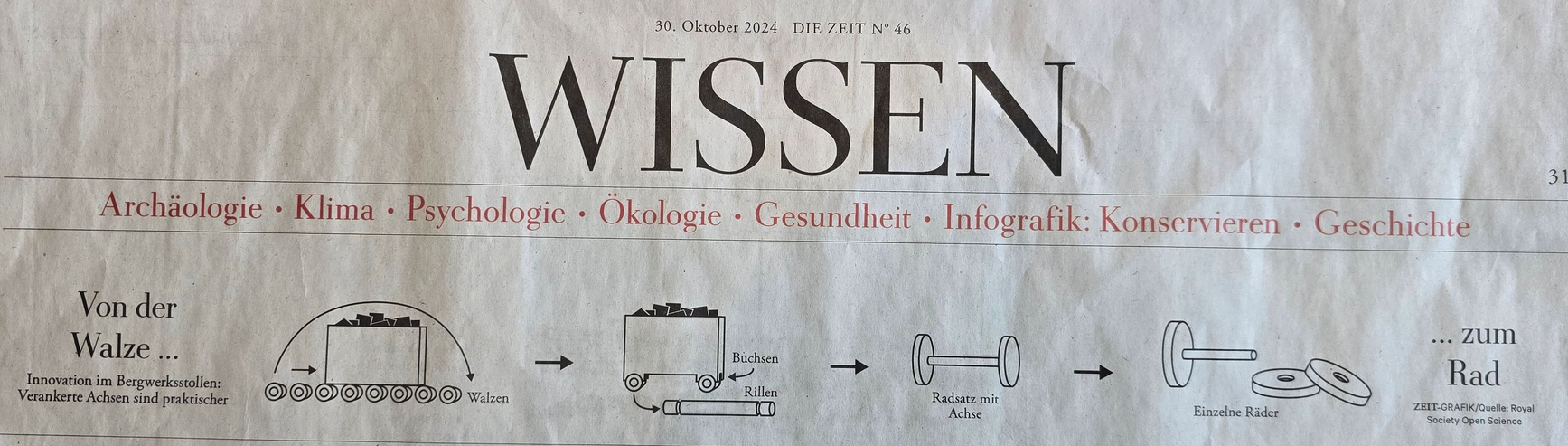

In der letzten Oktober-Ausgabe in “Die Zeit” wurde eine spannende Illustration veröffentlicht: die Entwicklung des Rades – von einer einfachen Walze hin zu einem ausgereiften Radsystem. Diese Evolution zeigt, dass Innovation oft nicht durch detaillierte Planung entsteht, sondern durch schrittweise Verbesserung. Doch genau dieses Prinzip wird in der heutigen Technikentwicklung oft ignoriert.

Die Evolution des Rades – eine Lektion für die Entwicklung technischer Systeme

Release 1: Die Walze als erster Fortschritt

Die erste Erkenntnis: Es ist einfacher, Kisten auf Walzen zu bewegen, als sie zu tragen oder zu schieben. Diese einfache Technik führte zu einer deutlichen Erleichterung des Transports, insbesondere im Bergbau.

Release 2: Weniger Walzen, mehr Effizienz

Die nächste Entwicklung war die Idee, nicht mehr viele Walzen nacheinander zu platzieren, sondern direkt zwei Walzen unter einer Kiste zu montieren. Ein einfacher, aber entscheidender Schritt in Richtung eines effizienteren Systems.

Release 3: Die Geburt des Rades

Aus den Walzen entstanden schließlich Radsätze – eine Weiterentwicklung, die nicht nur die Fortbewegung optimierte, sondern auch den Transport stabiler und kontrollierbarer machte.

Release 4: Modularisierung für Wartung und Service

Der letzte Schritt bestand darin, ganze Radsätze so zu gestalten, dass sie leichter gewartet und günstiger betrieben werden konnten. Ohne langfristige Planung, einfach durch praktische Erfahrung und schrittweises Lernen.

Warum wir Evolution in technischen Systemen brauchen

Die Entwicklung des Rades zeigt: Große Innovationen entstehen oft nicht durch starre Planung, sondern durch schrittweises Anpassen und Lernen. Doch in der modernen Technik- und Produktentwicklung wird Evolution häufig skeptisch betrachtet. Alles soll von Anfang an perfekt definiert sein, alle Eventualitäten abgedeckt werden. Doch das funktioniert nicht – denn wir wissen heute oft nicht, was der Markt in einem oder zwei Jahren wirklich braucht.

Wie können wir dieses Prinzip nutzen?

Der Schlüssel liegt in iterativer Entwicklung und schnellen Releases:

- Erste Ideen sollten so früh wie möglich in die Nutzung gebracht werden – auch mit einem reduzierten Funktionsumfang.

- Nutzerfeedback sollte aktiv genutzt werden, um das System weiterzuentwickeln.

- Umfangreiche Systeme können zunächst nur für eine begrenzte Nutzergruppe freigegeben werden, um gezielt zu testen und zu optimieren.

So lassen sich technische Systeme optimal an ihre Umwelt und Betriebsbedingungen anpassen. Gleichzeitig bleibt der Entwicklungsaufwand überschaubar, und Investitionen können gezielt gesteuert werden.

Anwendung in sozio-technischen Systemen

Dieses Prinzip lässt sich nicht nur auf technische Produkte, sondern auch auf komplexe sozio-technische Systeme anwenden – etwa auf die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA):

- Nicht alle Daten müssen sofort vollständig gespeichert werden.

- Zugriffsrechte können iterativ definiert werden.

- Beteiligte Stakeholder müssen nicht von Anfang an vollständig eingebunden sein.

Sollten sich während der frühen Releases Nachbesserungen als notwendig erweisen, können sie mit überschaubarem Aufwand eingebaut werden. Falls sich ein Projekt als Fehlentwicklung entpuppt, lässt es sich frühzeitig stoppen – ohne große Verluste.

Fazit: Mut zur Evolution

Als Gesellschaft sollten wir uns die Fähigkeit bewahren, Produkte, Systeme und Prozesse auszuprobieren. Anstatt auf Perfektion zu setzen, sollten wir die Kraft der iterativen Verbesserung nutzen. Denn nur so können wir schnell und effektiv auf die sich stetig wandelnden Anforderungen unserer Welt reagieren.